○多野藤岡医療事務市町村組合職員安全衛生管理規程

平成2年3月7日

規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 所属長 部長、医長、室長、看護師長、課長及びこれに準じる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するように努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(衛生管理者)

第5条 法第12条の規定により、公立藤岡総合病院に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員の中から管理者が選任する。

3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に規定する業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第6条 法第13条の規定により、公立藤岡総合病院に産業医を置く。

2 産業医は、医師の中から管理者が選任する。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項並びに第15条に規定する業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第7条 法第18条の規定により、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 衛生管理者の職にある者

(2) 衛生に関し、経験を有する職員の中から管理者が指名した者

3 管理者は、委員の半数については、職員の代表者が推薦する者の中から指名するものとする。

4 第2項第2号の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、これを再任することができる。

(委員会の業務)

第9条 委員会は、法第18条第1項に規定する事項について調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第10条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)

第14条 管理者は、職員を採用したときは、当該職員に対し省令第35条第1項に規定する事項について、その業務遂行上必要な安全又は衛生の教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の業務内容を変更した場合について準用する。

3 管理者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に規定する業務に職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

第4章 健康管理

(健康診断の種類)

第15条 管理者は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別業務従事者健康診断(法第66条第2項に規定する健康診断をいう。)

(4) 結核健康診断

(5) 給食業務従事者健康診断

2 管理者は、前項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施することができる。

(健康診断の実施)

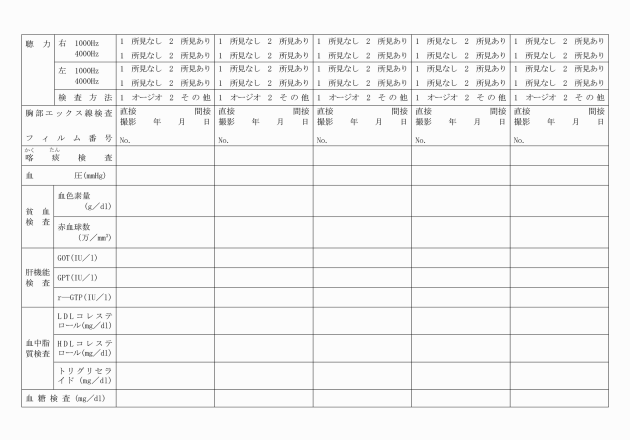

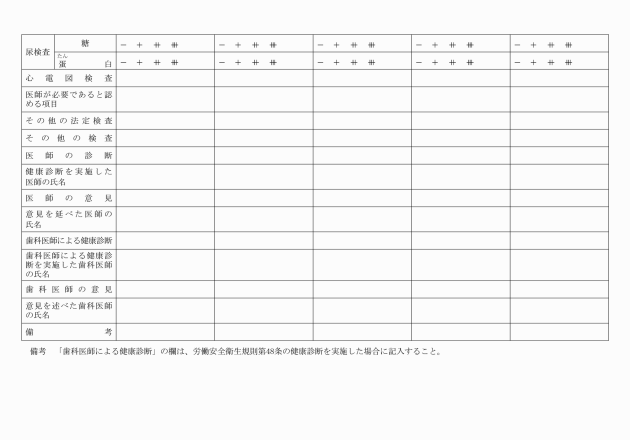

第16条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表第1に掲げるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(受診義務)

第17条 職員は、次に掲げる者を除き、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。

(1) 休職中の者

(2) 引き続き30日を超える休養を要する疾病により現に休養中の者

(3) 妊娠中の者

(4) 健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病を治療中の者及び当該疾病について医師の管理を受けている者

(5) その他やむを得ない事情がある者で、事前に管理者の承認を受けた者

2 やむを得ない理由で健康診断を受けられなかった職員は、1月以内に医師の診断を受けて速やかに当該診断書を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が定められた期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(指導区分の決定等)

第19条 管理者は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、その職員の業務内容、勤務の強度等に関する資料を当該医師に提示し、別表第2に掲げる指導区分欄の区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。

2 管理者は、前項の医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合には、当該職員の指導区分を変更するものとする。

2 管理者は、前項の事後措置の実施に当たり、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染するおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。

3 所属長は、第1項の通知を受けたときは、適切な措置を講じなければならない。

4 職員は、第1項の規定による通知を受けたときは、その措置に従わなければならない。

第21条 削除

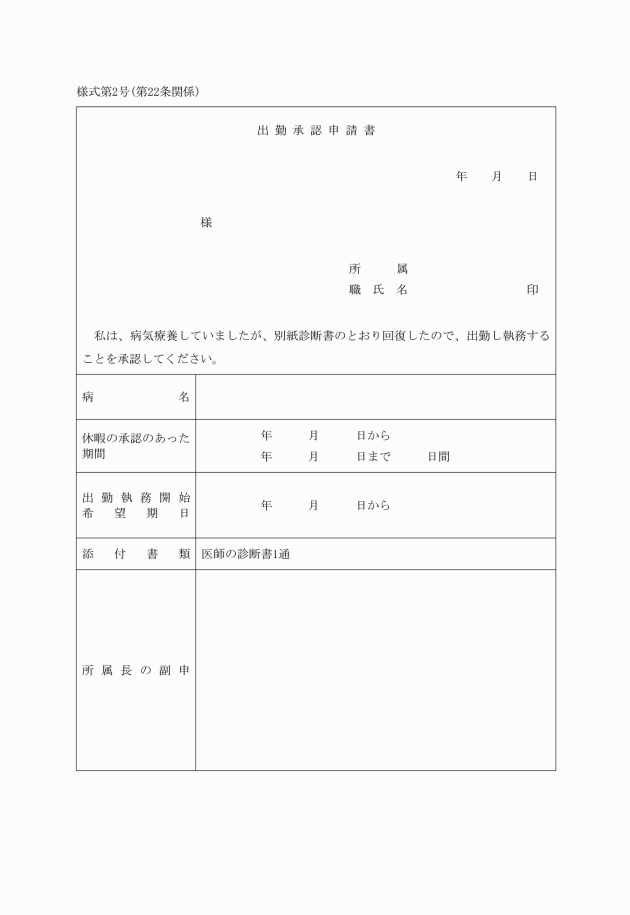

(出勤の手続)

第22条 療養中の者(休職者を除く。)が勤務に復帰しようとするときは、出勤承認申請書(様式第2号)に医師の診断書を添えて、所属長を経由して管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

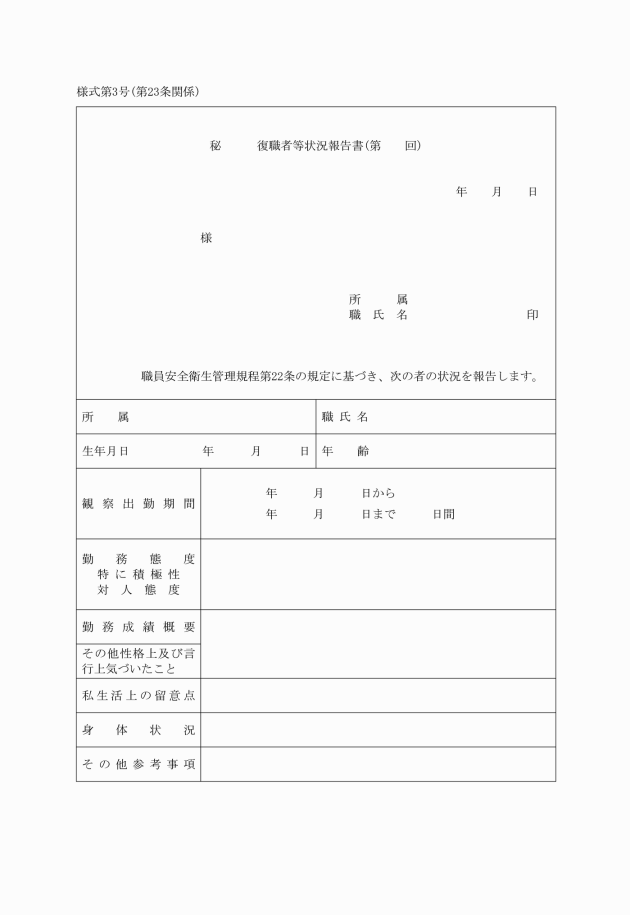

(復職者等の状況報告)

第23条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で一定の期間観察を要すると管理者が認める者については、復職者等状況報告書(様式第3号)を管理者が指定する期間ごとに作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

第24条 削除

第5章 感染症に対する措置

(感染症の届出)

第25条 職員は、職員又は職員と同居している者が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症及びその疑似症をいう。)にかかったときは、その旨を直ちに所属長を経由して管理者に届け出なければならない。

(予防の措置)

第26条 管理者は、前条の規定による届出があったときは、直ちに保健所長等と連絡を取り、防疫上必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第6章 健康の保持及び増進

(健康教育等)

第27条 管理者は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2 職員は、前項の管理者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

(体育活動等についての便宜供与等)

第28条 管理者は、前条第1項に定めるもののほか、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動について便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第28条の2 法第66条の10第1項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行う。

2 ストレスチェックは、規則第52条の9に定めるところにより、産業医等が実施する。ただし、他の機関に委託して実施することができる。

第7章 産業医による面接指導等

(面接指導の対象となる者)

第29条 産業医による面接指導の対象者は、次に掲げる職員とする。

(1) 時間外勤務(多野藤岡医療事務市町村組合の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられて行う勤務をいう。)を命ぜられた時間(以下「時間外勤務時間」という。)が1箇月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について100時間以上の職員

(2) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えた職員(省令第52条の2第2項の期日前1箇月以内に面接指導を受けた職員であって、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたもの及び前号に掲げる職員を除く。)

(3) 時間外勤務時間が1箇月について80時間を越え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であって、面接指導を受けることを希望する旨の申出をしたもの(前2号に掲げる職員を除く。)

(4) その他管理者が特に必要があると認める職員であって、面接指導を受けることを希望する旨の申出をしたもの

(面接指導の実施方法等)

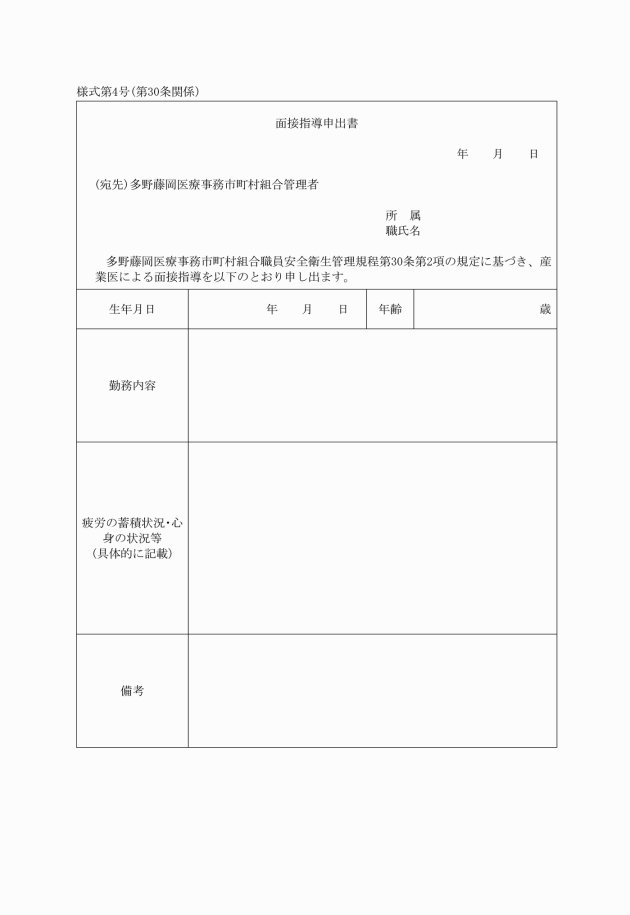

第30条 面接指導の実施日時及び場所は、産業医の指示に基づき、該当する職員及び所属長に通知するものとする。

3 管理者は、法第66条の8の3の規定により把握した職員の労働時間等の状況を産業医へ報告するものとする。

4 面接指導の対象となった職員は、疲労の蓄積状況及び心身の健康状況等を面接時に産業医へ報告するものとする。

5 面接指導を受けるために要する時間は、勤務時間として取り扱うものとする。

(産業医からの意見聴取)

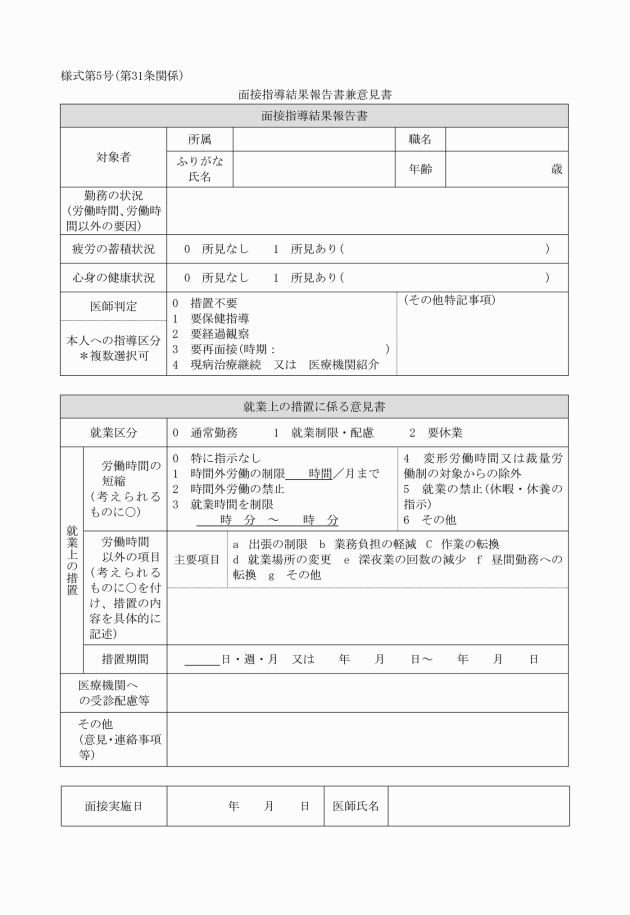

第31条 管理者は、面接指導終了後、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、面接指導結果報告書兼意見書(様式第5号)により産業医の意見等を聴かなければならない。

第8章 雑則

(秘密の保持)

第32条 健康管理の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第33条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、管理者が定める。

附則

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 多野総合病院職員健康管理規則(昭和57年多野藤岡医療事務市町村組合規則第3号)は、廃止する。

附則(平成11年規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成13年規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年8月1日から適用する。

附則(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成20年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

附則(平成29年訓令第8号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

附則(令和元年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和7年訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |

採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び職務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長・体重・腹囲・視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 12 HBs検査 13 HCV検査 | 採用時 1回 | 採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、検査項目に相当する項目について省略することができる。 |

定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び職務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長・体重・腹囲・視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 12 HBs検査 13 HCV検査 | 年1回 | 特別職務従事者健康診断は、左記の4の項目を除き6月以内に1回行う。 |

結核健康診断 | 採用時・定期及び特別職務従事者の各健康診断の結果、発病の恐れがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査 2 聴診・打診その他必要な検査 | 6月に 1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 |

給食調理員の健康診断 | 給食調理員 | 検便 | 採用時及び配置転換時 |

|

別表第2(第19条・第20条関係)

指導区分 | 事後措置の基準 | ||

区分 | 内容 | ||

生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休暇の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |

B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張させない。 | |

C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |

D | 平常の生活でよいもの |

| |

医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |

2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 | |

3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |

| |