○公立藤岡総合病院防火・防災管理規程

平成29年10月31日

訓令第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項及び第36条に基づき、公立藤岡総合病院(以下「病院」という。)、における防火・防災管理の徹底を図り、もって火災その他災害による人命の安全並びに被害の軽減、二次的災害の防止を目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、職員、入院若しくは通院する患者及び委託業務従事者、工事請負業者等の病院に出入りする全ての者に適用する。

第2章 防火・防災管理機構

(防火・防災対策委員会)

第3条 防火・防災業務の適性な運営を図るため防火・防災対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長に病院長、副委員長に病院長補佐並びに第9条第1項に規程する防火・防災管理者を、委員に副院長、薬剤部長、看護部長、診療支援部長、経営管理部長、室長、課長をもって組織する。

2 委員会の事務を処理するため、事務局を安全管理センターに置く。

(委員会の審議事項)

第5条 委員会は、次の基本的事項について審議する。

(1) 防火・防災に関する諸規程の策定及び変更に関すること。

(2) 防火・防災対象物及び避難施設の構造並びに、消防用設備等の維持管理に関すること。

(3) 自衛消防組織の設置及び装備に関すること。

(4) 自衛消防訓練に関すること。

(5) 火災予防、地震防災及びその他の災害対策上必要な教育に関すること。

(6) 前各号に定めるものの他、防火・防災管理上必要な事項

(委員会の開催)

第6条 委員会の開催は、定例会と臨時会の二種とする。

2 定例会は、おおむね年2回開催する。

3 臨時会は、防火・防災管理上緊急重要事態が生じたとき又は委員長が必要と認めたときに開催する。

(専門部会)

第7条 委員会は、必要に応じて専門部会を設け、特定事項を審議することができる。

(委員会の運営)

第8条 委員会の運営について必要な事項は、委員長の承認を得て別に定めることができる。

2 防火・防災管理者は、資格を有するもののうちから管理権原者が任命する。

3 防火・防災に関する事務を処理するために、事務局を安全管理センターに置く。

(防火・防災管理者の職務と権限)

第10条 防火・防災管理者は、防火・防災管理について一切の権限を有し、次の業務を行う。

(1) 消防計画の作成、変更に関すること。

(2) 自衛消防組織に係ること。

(3) 防火安全に係る自主検査・点検の実施及び監督に関すること。

(4) 消防用設備等の法定点検・整備及びその立ち会い。

(5) 避難通路、避難口その他避難施設の維持管理に関すること。

(6) 職員、患者、業務委託従事者、工事関係者及びテナント従業員等への指導及び監督に関すること。

(7) その他防火・防災に関する必要な事項

第3章 予防管理

(予防活動組織)

第11条 日常における火災予防、地震等の防災を図るため、防火・防災管理者の下に、病院の各階を単位として防火・防災責任者を、区域、部屋を単位として火元責任者を置く。

2 防火担当責任者及び火元責任者は、別表第1の通りとする。

(防火・防災担当責任者の業務)

第12条 防火・防災担当責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

(2) 防火・防災管理者の補佐

(火元責任者の業務)

第13条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火気管理に関すること。

(2) 担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設、消防用施設の維持管理に関すること。

(3) 地震火災時における火気使用設備の安全確認に関すること。

(4) 防火・防災担当責任者の補佐

(火気等の使用制限)

第14条 防火・防災管理者は、次に掲げる指定又は制限をすることができる。

(1) 火気使用設備器具等の使用禁止場所の指定

(2) 工事中の火気使用制限及び立会い

(3) 危険物の貯蔵、取扱い場所の指定

(臨時の火気使用等)

第15条 次の事項を行おうとする者は、あらかじめ防火・防災管理者の承認を得なければならない。

(1) 指定場所以外で火気を使用するとき。

(2) 各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき。

(3) 危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うとき、又は、危険物の種類数量等を変更するとき。

(4) 改装、模様替え等の工事を行うとき。

(職員の遵守事項)

第16条 避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するために、職員は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 避難の妨害となる設備の設置、又は物品等を置かないこと。

(2) 防火扉に近接して、延焼の媒体となる可燃物を置かないこと。

(自主点検を実施するための体制)

第17条 建物、消防用設備、火気使用設備器具、電気設備、危険施設等について、適正管理と機能保持のため、点検・検査員を指定し、定期に点検検査を実施しなければならない。

2 自主点検検査実施基準は、別表第2のとおりとする。

3 消防用設備等は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6の規定により点検を実施する。

(点検検査結果の記録及び報告)

第18条 点検検査を実施した者は、当該結果を記録するとともに防火・防災管理者に報告し、当該報告を受けた防火・防災管理者は、維持台帳に記録するとともに病院長に報告しなければならない。

(不備欠陥等の整備)

第19条 防火・防災管理者は、各結果報告に基づく不備欠陥事項について改修計画を作成し、その促進を図るとともに病院長に報告しなければならない。

第4章 自衛消防組織

(自衛消防組織)

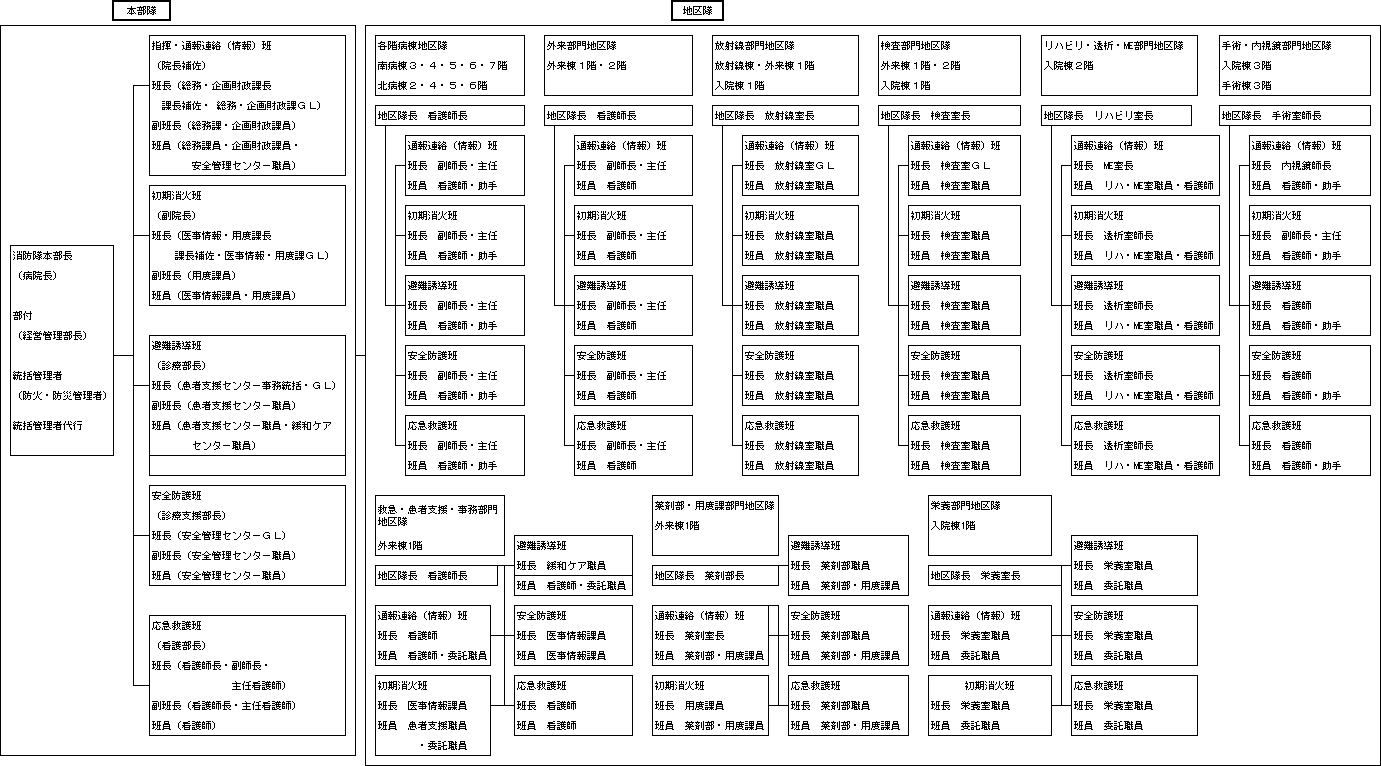

第20条 火災、地震その他の災害による人的又は物的な被害を最小限にとどめるため、病院内に自衛消防組織を編成する。

2 自衛消防組織は、本部隊及び地区隊で編成する。

3 自衛消防組織に、消防隊本部長及び統括管理者を置き、消防本部長は病院長が、統括責任者は防火・防災管理者がその任にあたる。

4 本部隊に、指揮・通報連絡班、初期消火班、避難誘導班、安全防護班、応急処置班を置き、各班に班長を置く。

5 地区隊に、地区隊長及び班を置く。

6 地区隊に置く班は、通報連絡班、初期消火班、避難誘導班、安全防護班、応急処置班とし、各班に班長を置く。

7 自衛消防組織の編成及び任務は別表第3のとおりとする。

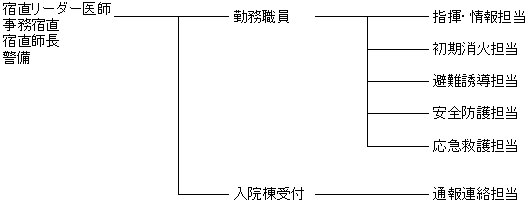

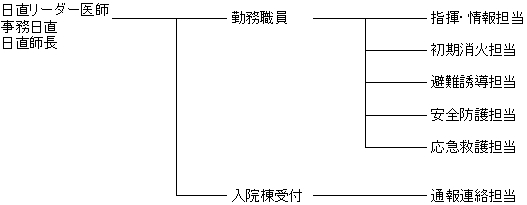

(休日及び夜間における活動体制)

第21条 休日及び夜間の自衛消防組織は、別表第4により行うものとする。

2 別に定める緊急連絡表により必要な要員を招集する。

第5章 地震対策

(震災予防措置)

第22条 地震時の災害を予防するため各点検検査実施者は、第17条に規程する施設設備の点検検査に併せて、次に掲げる点検を行うものとする。

(1) 建築物、建築物に附随する施設物(看板、窓枠、外壁等)及び病院内に設置された医療機器の倒壊、転倒、落下等の危険性の有無の点検

(2) 危険物品施設における危険物品、薬品等の転倒、落下による発火の危険性に関する点検

(3) 酸素ボンベ、医療機材その他備品の転倒及び落下の防止措置の点検

(地震後の安全措置)

第23条 防火・防災担当責任者及び火元責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査を実施し、安全確認後、使用を開始させるものとする。

2 点検検査により異常が認められた場合は、防火・防災管理者に報告するとともに、応急措置を行うものとする。

(地震時の活動)

第24条 地震災害時において自衛消防隊は、第20条第7項に定めるほか、応急任務として次の事項を行うものとする。

(1) 患者、来院者の避難誘導

(2) 負傷者の応急救護

(3) 患者、来院者に対する安全の措置

(4) 地震情報の収集

(5) 火気の取締り

(6) その他消防隊本部長が必要と認める事項

第6章 防火・防災教育及び訓練

(防火・防災教育の実施時期)

第25条 防火・防災管理者は、次の各号により防火・防災教育を行うものとする。

(1) 職員等に対する教育 年1回随時

(2) 新採用職員に対する教育 採用時の研修期間のうち1日

(防火・防災教育の内容)

第26条 防火・防災教育の内容は、次の各号を標準とする。

(1) 消防計画の周知徹底

(2) 防火・防災管理上の遵守事項

(3) 防火・防災管理に関する職員各自の任務及び責任の周知

(4) 防火・防災機材器具等の使用方法及び知識に関する事項

(5) その他防火・防災上必要な事項

(訓練の実施)

第27条 火災、地震その他の災害が発生した場合、迅速かつ的確に所定の行動が出来るよう次により訓練を行うものとする。

訓練の種別 | 訓練内容 | 回数 |

総合訓練 | 通報、組織活動、初期消火、避難の訓練要素を取り入れた総合訓練 | 年2回 |

個別訓練等 | 各部署ごとの通報、避難訓練 | 年1回 |

第7章 その他

(消防機関との連絡)

第28条 防火・防災管理者は、常に消防機関と次に掲げる事項について連絡を密にし、より防火・防災管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画の作成又は改廃に関すること。

(2) 消防設備等の査察の要請に関すること。

(3) 教育訓練指導の要請に関すること。

(4) その他防火・防災管理上必要な事項に関すること。

(立入検査の立会い)

第29条 消防職員の立入検査に際しては、防火・防災管理者又は防火・防災管理者の指名したものが立会うものとする。

(補則)

第30条 この規程に定めるもののほか、防火・防災管理の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

防火・防災担当責任者 | |

担当区域 | 氏名 |

入院棟 1階 | 医事情報課長 |

入院棟 2階 | 北2階病棟師長 |

入院棟 3階 | 南3階病棟師長 |

入院棟 4階 | 南4階病棟師長 |

入院棟 5階 | 南5階病棟師長 |

入院棟 6階 | 南6階病棟師長 |

入院棟 7階 | 南7階病棟師長 |

放射線棟 1階 | 放射線室長 |

放射線棟 2階 | 放射線室長 |

外来棟 1階 | 外来師長 |

外来棟 2階 | 外来師長 |

外来棟 3階 | 健康管理センター長 |

火元責任者

入院棟1階 | 入院棟3階 | ||

防災センター | 安全管理センター事務統括 | 南3階病棟 | 南3階病棟師長 |

感染病棟 | 救急外来センター師長 |

|

|

救急センター | 救急外来センター師長 | 中央手術室 | 手術室師長 |

授乳室 | 医事情報課長 | 中央手術室 | 手術室師長 |

事務室・患者支援センター | 医事情報課長 | 家族控室 | 手術室師長 |

医療相談室 | 患者支援センター事務統括 | 廃棄物置場 | 手術室師長 |

入退院相談室 | 患者支援センター事務統括 | 入院棟内視鏡センター | 内視鏡センター師長 |

登録医・ボランティア室 | 患者支援センター事務統括 | 血管撮影室 | 放射線室長 |

相談室 1~4 | 患者支援センター事務統括 | 血管撮影器材室 | 放射線室長 |

緩和ケアセンター事務室 | 緩和ケアセンター師長 |

|

|

がん相談室 | 緩和ケアセンター師長 | 入院棟4階 | |

入院棟放射線診断部門 | 放射線室長 | 南4階病棟 | 南4階病棟師長 |

入院棟検査部門 | 検査室長 |

|

|

霊安室 | 医事情報課長 | 北4階病棟 | 北4階病棟師長 |

厨房 | 栄養室長 |

|

|

SPD事務室・倉庫 | 用度課長 | 入院棟5階 | |

薬剤部 調剤・製剤室 | 薬剤部長 | 南5階病棟 | 南5階病棟師長 |

薬剤部 事務室 | 薬剤部長 |

|

|

お薬サロン | 薬剤部長 | 北5階病棟 | 北5階病棟師長 |

|

|

|

|

入院棟2階 | 入院棟6階 | ||

北2階病棟 | 北2階病棟師長 | 南6階病棟 | 南6階病棟師長 |

|

|

|

|

リハビリテーション室 | リハビリテーション室長 | 北6階病棟 | 北6階病棟師長 |

言語聴覚療法室 1~2 | リハビリテーション室長 |

|

|

人工透析室 | 透析師長 | 入院棟7階 | |

ME室 | 臨床工学室長 | 南7階病棟 | 南7階病棟師長 |

大会議 | 総務課長 |

|

|

中会議室 1~2 | 総務課長 | 放射線治療棟1階 | |

当直室 1~6 | 総務課長 | 放射治療部門 | 放射線室長 |

管理事務室 | 総務課長 |

|

|

看護部事務室 | 看護部長 | 放射線棟2階 | |

幹部個室 1 | 副院長 | 放射治療部門 | 放射線室長 |

幹部個室 2 | 副院長 | リハビリスタッフ室 | リハビリテーション室長 |

幹部個室 3 | 副院長 |

|

|

幹部個室 4 | 病院長補佐 |

|

|

安全管理センター | リスクマネージャー |

|

|

外来棟1階 | |

医事課事務室 | 医事情報課長 |

外来棟検査部門 | 検査室長 |

外来棟画像診断部門 | 放射線室長 |

|

|

化学療法室 | 外来師長 |

院内保育所 | 総務課長 |

特別支援学校 | 総務課長 |

外来スタッフ室 | 外来師長 |

更衣室 | 総務課長 |

|

|

1階 診療部門 | 外来師長 |

|

|

売店 | 安全管理センター事務統括 |

|

|

外来棟2階 | |

医局 | 研修管理センター事務統括 |

医師ロッカー室 | 研修管理センター事務統括 |

病院長室 | 病院長 |

応接室 | 研修管理センター事務統括 |

医師事務補助室 | 医事情報課長 |

システム開発室 | 医事情報課長 |

病理医検鏡室 | 病理医師 |

外来棟検査部門 | 検査室長 |

外来内視鏡センター | 内視鏡センター師長 |

更衣室 | 総務課長 |

シミュレーター室 | 研修管理センター事務統括 |

|

|

2階診療部門 | 外来師長 |

訪問看護ステーション | 訪問看護師長 |

|

|

レストラン | 安全管理センター事務統括 |

|

|

外来棟3階 | |

健康管理センター | 健康管理センターグループリーダー |

別表第2(第17条関係)

自主点検基準

区分 | 内容 | 回数 |

防火上の設備 | 機能点検及び外観 | 月1回 |

消防用設備等 | ||

危険物 | 全般 | 随時 |

火気使用設備 | 機械器具の管理状況 | 週1回以上 |

電気設備 | 全般 | 月1回 |

絶縁抵抗測定 | 年1回以上 | |

建物等の整理清掃状況 | 全般 | 月1回 |

喫煙管理状況 | 一般事項 | 週1回以上 |

避難経路 | 経路、防火扉の状況 | 月1回 |

耐震措置 | 転倒転落防止 | 月1回 |

消防用設備・特殊消防用設備等の法定点検

区分 | 機器点検時期 | 総合点検時期 |

消火器具 | 6月、12月 |

|

スプリンクラー設備 | 6月、12月 | 12月 |

自動火災報知機 | 6月、12月 | 12月 |

消防機関へ通報する火災報知器 | 6月、12月 |

|

非常警報器具及び設備 | 6月、12月 | 12月 |

避難器具 | 6月、12月 | 12月 |

誘導灯 | 6月、12月 |

|

配線 |

| 12月 |

別表第3(第20条関係)

自衛消防組織の編成と任務

1 編成

2 任務

① 本部隊の任務

班 | 災害発生時の任務 |

指揮・通報連絡(情報)班 | 1 自衛消防活動の指揮統制、状況の把握、情報内容の記録 2 消防機関への通報及び情報や資料の提供 3 入院患者、外来患者等に対する指示 4 関係機関や関係者への連絡 5 避難状況の把握 6 地区隊への指揮や指示 7 その他必要な事項 |

初期消火班 | 1 出火階に直行し、消火器、屋内消火栓を活用して消火作業に従事 2 地区隊が行う消火作業の指揮 3 消防隊との連係及び補佐 |

避難誘導班 | 1 出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令伝達及び避難誘導 2 非常口の開放及び開放の確認 3 避難上障害となる物品の除去 4 未避難者、要救助確認及び本部への報告 |

安全防護班 | 1 火災発生地区へ直行し、避難完了部分の防火戸、防火シャッター及び防火ダンパーの閉鎖 2 非常電源の確保、ガスの供給停止 3 エレベーターの非常時の措置 |

応急救護班 | 1 応急救護所の設置 2 負傷者の応急処置 3 消防救急隊との連携及び協力 |

② 地区隊の任務

班 | 災害発生時の任務 |

通報連絡(情報)班 | 1 防災センターへの通報 2 本部及び他地区隊間報告及び情報収集 |

初期消火班 | 1 消火器等による初期消火及び本部初期消火班の誘導 |

避難誘導班 | 1 出火時における避難者の誘導 |

安全防護班 | 1 電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作 |

応急救護班 | 1 負傷者に対する応急処置 |

別表第4(第21条関係)

休日・夜間等の防火・防災管理体制

1 休日の指揮体制

1 夜間の指揮体制